Eine Spurensuche von Herbert Zauhar

Vorbemerkung

In dieser Schrift sollen Informationen über die Tittlinger Steinindustrie zusammengefasst und durch zahlreiche neue Forschungsergebnisse ergänzt werden.

Für jeden Hinweis dazu, ob Ergänzung oder Richtigstellung, wäre ich sehr dankbar.

Die Ende des 14. Jahrhundert erbauten Burgen, das frühere Kirchlein St. Veit am Marktplatz, Pflastersteine, Grabsteine und Jahreszahlen in granitenen Türstürzen zeigen, dass es schon vor dem Bau der heutigen Pfarrkirche St. Vitus (1889 - 1892) in unserem Raum Abbau von Granit gegeben hat.

Der große Marktbrand von 1803, bei dem im Ortskern nur 10 Häuser diese Brandkatastrophe überstanden, hat ein Umdenken bewirkt. Beim Wiederaufbau ersetzten meist Steine und Ziegel den Baustoff Holz.

Von 1828 bis 1860 hatte in Schneidermühl an der Ilz der Steinmetz Mathias Weigl sein Wohnhaus mit angebauter Steinschneidemaschine. Eine solche brauchen Steinschleifer für ihre Arbeit.

Im 1846 erschienenen Buch „Der bayrische Wald“ von Bernhard Grueber und Adalbert Müller schreiben die Verfasser von einem schönen grünlichen Granit in unserer Gegend, der vielfach bearbeitet wird.

Der vom Steinmetz Fenzl angefertigte frühere Brunnen am Marktplatz wurde 1860 errichtet.

Aufträge für Steinlieferungen zum Straßenausbau im Jahr 1882 erhielten lt. Michael Fischl die Tittlinger Johann Nepomuk Käser und Michael Stadler sowie Josef Rein aus Siebenhasen und Michael Stetter/Stötter aus Hof. Auch der damals noch in Hutthurm lebende Gastwirt Johann Habereder kam zum Zug.

Durch den Bau der heutigen Pfarrkirche St. Vitus (1889 - 1892) erlebte der Granitabbau in unserer Gemeinde einen Aufschwung.

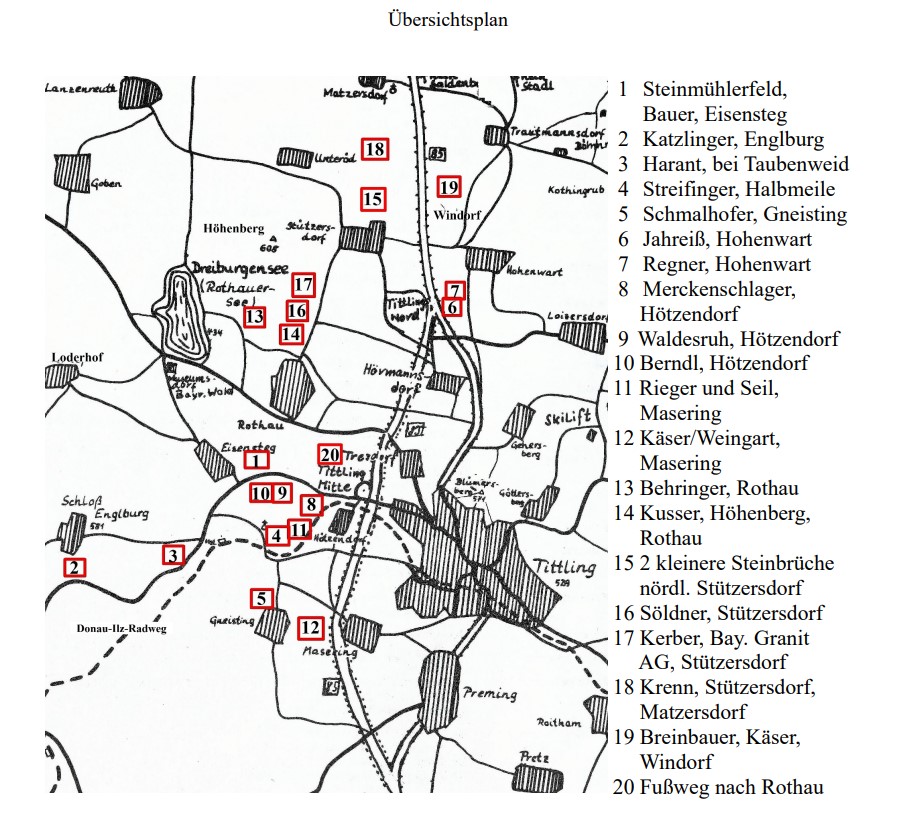

Steinbrüche in den einzelnen Ortsfluren

Eisensteg – Hötzendorf

Der kleine Steinbruch „Steinmühlerfeld“

Der Steinmetzmeister Josef Bauer besaß in Hötzendorf 10 ein Wohnhaus mit Steinmetzgeschäft. Hauptsächlich wurden Grabsteine hergestellt.

Im Jahr 1954 erwarb Bauer für seinen Geschäftsbetrieb ein 2.300 m² großes Grundstück links des Rabersbachs, 280 m nordöstlich von Eisensteg. Die Grundstücksbezeichnung lautete „Steinmühlerfeld, Steinbruch“. In der Nähe befindet sich heute ein Fischweiher.

Josef Bauer starb aber schon Anfang 1960 im Alter von erst 47 Jahren.

Im Jahr 1905 hatte die Familie Bauer den Besitz von der Familie Streifinger (Eisensteg 8) erworben.

Es ist anzunehmen, dass Angehörige der Familien Streifinger und Bauer schon früher Steine aus diesem Bruch für eigene Zwecke genutzt haben.

Kleinere Steinbrüche in der Ortsflur Eisensteg

gab es im Talbereich des Rabersbachs und nördlich des Anwesens Eisensteg 16 (Fl.Nr. 5207 – 5216; damals Möginger).

Englburg

Katzlinger-Bruch

Der Bruch lag im Bereich des heutigen Anwesens Englburg 26. Es handelt sich hier um den ältesten dokumentierten Steinbruch in der Gemeinde Tittling. Er ist älter als der Klingerbruch in Fürstenstein. Er gehörte ursprünglich zum Schlossbesitz. Im Urkataster werden 1841 die beiden Grundstücke Fl.Nr. 5552 und 5553, als „der große und der kleine Steinbruch“ bezeichnet. Dieser Steinbruch gehörte schon 1833 dem Maurer und Steinhauer Johann Regner vom „Maurerhäusl“ Englburg 36. Auch die Vorbesitzer waren Maurer, u.a. der hier 1720 lebende Michael Pavia.

Im Jahr 1895 verunglückte in diesem Steinbruch der Taglöhner Anton Dangl aus Englburg tödlich. Er hatte einen Rollwagen bestiegen, der mit ihm in die Grube stürzte.

Diese Grundstücke wurden 1914 von Michael Katzlinger erworben. 1924 wurde auf einer Teilfläche von Fl.Nr. 5552 ein Wohnhaus erbaut. Der Betrieb ist seit längerer Zeit eingestellt.

Harantbruch

Der Bruch lag neben der früheren Ladybar, Englburg 14, nahe der Bahnhaltestelle Englburg. In geologischen Schriften wird er auch als „Taubenweider Steinbruch“ bezeichnet.

Mit dem Abbau wurde um 1900 begonnen. Dieser Bruch gehörte 1904 Karl Putz, Englburg 146 1/3.

Putz inserierte 1904 in der Donauzeitung: „Einen neu erschlossenen Steinbruch, herrlicher blauer Granit, zu Steinarbeit als auch zu Würfelarbeit passend, in welchem sofort 8 bis 10 Steinhauer genügend Arbeit finden können, hat zu verkaufen; Karl Putz, Gütler in Englburg“

1906 ersteigerten Jette und Jakob Strauß den Besitz des Karl Putz. 1906 kam der Steinbruch in den Besitz der Familie Harant, die 1903 ihren Hausbesitz in Englburg 54 ebenfalls von den Eheleuten Strauß erworben hatte.

Im Laufe der Zeit wechselten die Pächter des Bruchs. Er wurde 1950 aufgelassen und ist zwischenzeitlich zugewachsen.

Gneisting

Streifingerbruch – die Granitwerke Anton Streifinger, Tittling

Der Bruch lag 100 m östlich der Halbmeile auf Fl.Nr. 4673 und 4674 am Hötzenberg. Der Grund war von den Gneistinger Bauern Johann Schmalhofer und Karl Mader gepachtet. Der Bruch wurde anfangs, vermutlich ab 1896, von der Fa. Kerber aus Büchlberg betrieben. Die Übernahme durch den Schmiedemeister Anton Streifinger (1893 - 1937) erfolgte Anfang der 1920er Jahre.

Die Beschäftigtenzahl schwankte Anfang der 1930er Jahre zwischen zwei bis 20 Mann, je nach Auftragslage. Der Bruch war um diese Zeit ca. 6 Monate pro Jahr in Betrieb. Es wurden Pflastersteine hergestellt. An Gebäuden gab es nur Hauhütten. Wie allgemein üblich, richtete sich die Pachthöhe nach der Materialentnahme.

Der Streifinger-Bruch bei der Halbmeile in den 1930er Jahren

1935 lautete die Betriebsbezeichnung "Granitbruch - Pflastersteinschlägerei – Steinhauerei".

Die Wirtschaftlichkeit des Steinbruchs bei Gneisting war wegen nachlassender Steinqualität nicht mehr ausreichend. Der Tittlinger Waldbote berichtete am 31.07.1935: „Der Steinbruch Gneisting des Herrn Anton Streifinger wurde in den letzten Tagen stillgelegt.“

Nach der Stilllegung des Bruchs in Gneisting begann Streifinger die Suche nach einem anderen, geeigneten Steinbruch.

Im Juni 1935 verlegte er seinen Betrieb von Gneisting in den Steinbruch Paradies bei Nammering/Fürstenstein. Die zuletzt 26 Beschäftigten arbeiteten nun in diesem Steinbruch. Streifinger war vom „sehr schönen Stein“ angetan. Für 60 Mann würde es hier jahrzehntelang Arbeit geben. Der Steinbruch Paradies war bis 1925 von der Bayerischen Granitwerke AG betrieben worden.

Allerdings war ihm der Einsatz von neuen Maschinen verwehrt.

Es gab zu dieser Zeit genug Betriebe, die Steinmaterial für den Wege-, Bahn- und Wasserbau herstellten. Eine Überproduktion sollte verhindert werden.

Deshalb erreichte Streifinger im neuen Bruch nicht die Produktionsmenge wie am alten Standort.

Er nahm aus diesem Grund Mitte 1936 zusätzlich im stillgelegten Moosholz-Bruch den Betrieb auf.

Im März 1937 erhielt Streifinger offiziell die Genehmigung zum Betrieb beider Steinbrüche. Die Gesamtproduktion wurde auf 5.000 to/Jahr gedeckelt. (zum Vergleich: in den Steinbrüchen Merckenschlager und Rieger & Seil wurde zu dieser Zeit jeweils die doppelte Menge produziert.)

In den Brüchen Paradies und Moosholz arbeiteten insgesamt 45 bis 60 Mann an der Herstellung von Pflastersteinen. Der Betrieb eines Kompressors wurde schließlich gestattet.

Im Sommer 1937 wurde zusätzlich der Steinbruch von Luitpold und Katharina, Oberpolling im „Teufelsgebirge“ bis zum November 1937 betrieben und danach stillgelegt.

Schon 1936 hatte Streifinger erfolglos eine kurze Zeit versucht, mit dem „Lehenbruch“ nahe bei Nammering einen weiteren Steinbruch zu reaktivieren.

Im Dezember 1937 verstarb Anton Streifinger im Alter von 44 Jahren. Der Betrieb wurde de facto von seiner noch jungen Tochter Therese weitergeführt.

In der Folgezeit wurde noch ein weiterer Steinbruch am südlichen Ortseingang von Einzenberg/Fürstenstein gepachtet. 20 Arbeiter wurden hier beschäftigt. In den Jahren 1943/44 wurden von der Firma Granitwerke Streifinger Werksteine für das Draukraftwerk Marburg/Maribor im heutigen Slowenien geliefert.

In einem gemeindlichen Verteiler werden Ende 1949, kurz vor ihrer Auflösung, die „Granitwerke M. Streifinger“ noch aufgeführt.

Schmalhoferbruch

Der Steinbruch in Gneisting lag nordwestlich des Stalls der Familie Schmalhofer. Er wurde von Johann Schmalhofer betrieben und war von 1950 bis 1972 in Betrieb. Wie bei jedem größeren Steinbruch gab es ein gesichertes Sprengstoffdepot. Die Abbaugrube wurde zugeschüttet.

Hohenwart - Hörmannsdorf

Steinbruch am Schlosshügel/Schlossberg – Jahreiß-Bruch

Der Bruch befindet sich im „Schachert“, einem kleinen Waldstück nördlich des Dorfes Hörmannsdorf. Er liegt in der Flur Hörmannsdorf, durch spätere Erweiterungen auch in der Ortsflur Hohenwart.

Der Grund gehörte dem Bauern Anton Gsödl aus Hörmannsdorf 5, der auch selbst Granit abgebaut hat. Der Steinbruch auf Fl.Nr. 1034 wurde 1889 von der Pfarrkirchenstiftung wegen des Baus der neuen Pfarrkirche St. Vitus (1889 - 1892) gepachtet, wie im Buch „100 Jahre Pfarrkirche St. Vitus“ berichtet wird. Über 90 Prozent der Granitsteine zum Bau der Pfarrkirche stammen aus diesem Steinbruch. Auch von Georg Kraus aus Hohenwart wurde eine kleinere Menge geliefert, ebenso von Kölbl in Hörmannsdorf. Die Hohenwarter Bauern Mathias Bauer und Johann Möginger beschwerten sich, weil beim Steinabbau für die Kirche im Schlossberg-Bruch die Grenzen zu ihren Grundstücken überschritten worden sind.

Der Bruch wurde ab 1922 von der Firma Jahreiß und Sohn aus Hof an der Saale betrieben. Die laufenden Erweiterungen bezogen nun Grundstücke in den Ortsfluren Hohenwart und Hörmannsdorf mit ein. Nach dem 2. Weltkrieg wurde ein zweiter Steinbruch am Schlossberg, der „Hausinger Bruch im Schachert“, in den Jahreiß-Bruch integriert. 1956 errichtete die Firma einen Hebekran am Tittlinger Bahnhof. Der Steinabbau wurde am 01.01.1982 beendet. Betriebsleiter von 1949 bis 1974 war Hans Heinrich, der auch viele Jahre Spieler und Vorstand des FC Tittling war.

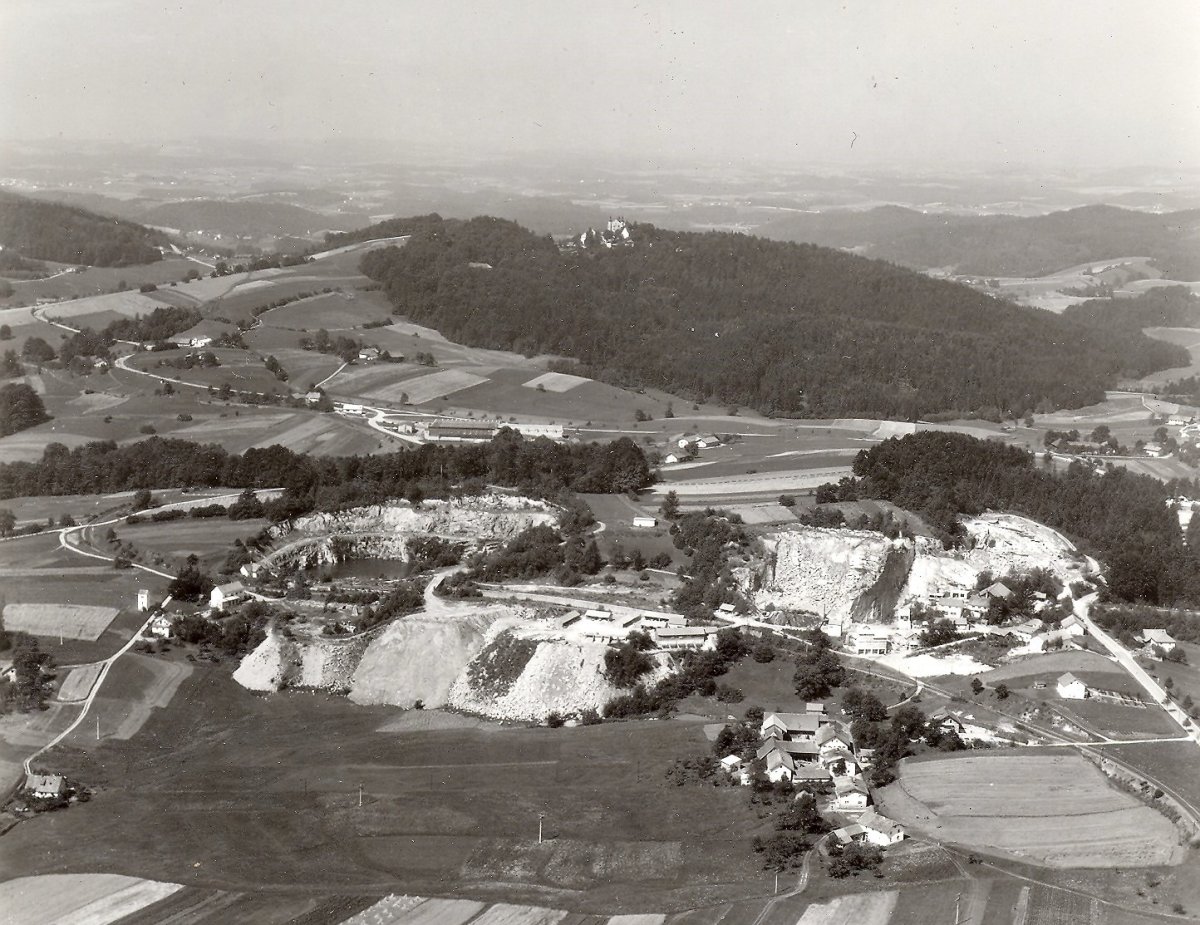

Der Jahreiß-Steinbruch um 1957

Bei der Steingewinnung wurden 1943 Mauerreste der wohl Anfang des 15. Jahrhunderts zerstörten Burg Hohenwart am Schlossberg freigelegt. Beim Kirchenbau wurden schon behauene Steine dieser Burg wiederverwendet, ebenso bei Anwesen in Hohenwart.

In den 1930er Jahren verlegte die Firma Jahreiß und Sohn ihren Zweigbetrieb Rinchnach nach Eberhardsreuth. Die Firma hatte einen weiteren Zweigbetrieb in Fürsteneck und mehrere Brüche im Fichtelgebirge.

Beschäftigte im Steinbruch Jahreiß und Sohn, Werk Tittling: 1954 – 80; 1974 – 22

Hohenwart

Der „Hausinger-Bruch im Schachert“ bzw. „Regner-Bruch am Schlossberg“

Neben dem Hausinger-Bruch in Hötzendorf hatte der Gastwirt Josef Hausinger einen zweiten im Schachert, nordöstlich von Hörmannsdorf. Er lag in der Ortsflur Hohenwart, in der Nähe des höchsten Punkts am Schlossberg und wurde aus Richtung Windorf erschlossen. Die Anfänge dürften um etwa 1900 liegen. Im Jahr 1930, also in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, wurde der Betrieb eingestellt.

Letzter Pächter war Georg Regner, Gütler und Steinhauer aus Witzingerreut. Dies erklärt die Bezeichnung „Regner-Bruch“. Regner wurde im Januar 1930 von der Gemeinde Tittling aufgefordert, den Weg zum Steinbruch vom „Hohenwarter Weg“ zu der Flur Windorf so zu unterhalten, dass er auch für Klauenvieh als Zugtiere begehbar ist.

Trotz der Stilllegung im Jahr 1930 wurde immer wieder Abraum für den Grundbau verschiedener Straßen entnommen. Dadurch wurde das schöne, feinkörnige Grundgestein wieder sichtbar, ideal für die Herstellung von Pflastersteinen.

Der Steinmetz (Franz) Xaver Kubitschek (geb. 1884 in Eisensteg, gest. 1959 in Tittling) wollte diesen „Hausinger-Bruch im Schachert“ reaktivieren.

Kubitschek erwähnt in einem einzigen Schreiben, dass er schon von 1918 bis 1930 einen eigenen, kleinen Bruch gehabt habe, leider aber ohne Ortsangabe. Möglicherweise lag er links des Rabersbachs und östlich des Museumsdorfs. Im Jahr 1930 war er Trauzeuge. Da wird sein Beruf als „Steinhauerpolier“ angegeben.

Im Februar 1937 begann er – ohne Genehmigung – mit den Vorarbeiten. Mit drei arbeitslosen Taglöhnern räumte er den Bruch und entfernte alle Abdeckungen. Mitte Juni 1937 wurde ihm das ausdrücklich untersagt. Ende Juli 1937 wird der Fachgruppe Natursteine gemeldet, dass in diesem Bruch immer noch gearbeitet wird. Kubitscheks Ziel war es, hier 8 bis 10 Arbeiter zu beschäftigen.

Im nachfolgenden Genehmigungsverfahren (Erteilung einer Ausnahmegenehmigung) fand Kubitschek nur durch die Gemeinde und den Kreisbaumeister Unterstützung. Die Fachgruppe Natursteine, das Staatsministerium für Wirtschaft in München und der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister in Berlin sprachen sich strikt gegen eine Reaktivierung des Hausinger-Bruchs durch Kubitschek aus.

Alle beriefen sich auf ein Gesetz von 1934/36, wonach die Errichtung von neuen Anlagen zur Gewinnung von Steinmaterial für den Wege-, Bahn- und Wasserbau verboten sei. Man wollte dadurch eine Überproduktion und ein Abwerben der Arbeitskräfte verhindern.

Durch die mehr als 5-jährige Unterbrechung beim Hausinger-Bruch erfüllte dieser die Kriterien einer Neuerrichtung.

Kubitscheks Sohn unterstützte seinen Vater und wandte sich hilfesuchend sogar an den „Stellvertreter des Führers“. Aber von dort kam keine Unterstützung.

Die erfolglosen Bemühungen des Xaver Kubitschek, eine Ausnahmebewilligung zu erhalten, endeten Mitte 1938. In dieser Zeit trat er eine Beschäftigung beim Reichsautobahnbau an.

Der „Hausinger-Bruch im Schachert“ ging später bei Erweiterungen im Jahreiß-Bruch auf.

Zuletzt war Xaver Kubitschek im Eisensteger-Bruch (Erlmeier und Berndl) als Betriebsleiter beschäftigt.

Hötzendorf

Merckenschlager-Bruch, der frühere „Hausinger-Bruch“

Im Jahr 1889 stellte Katharina Grubmüller aus Hötzendorf ihre Grundstücke für den Abbau von Bruchsteinen für den Sockel beim Bau der Pfarrkirche St. Vitus (1889 – 1892) zur Verfügung. Vorher waren Verhandlungen mit Martin Berndl aus Hötzendorf über Lieferungen aus dem gleichen Gebiet im Sande verlaufen. Auch Anton Leonhard aus Hötzendorf hatte aus diesem Bereich schon eine Kleinmenge von Steinen für den Kirchbau geliefert.

Im Jahr 1891 erwarb Ferdinand Hausinger von Katharina Grubmüller deren Steinbruch in Hötzendorf. Er errichtete 1895 eine Markenderhütte. Ein Jahr später ging der Steinbruch auf seinen Sohn Josef über, der zu dieser Zeit auch Besitzer und Betreiber des heutigen Gasthauses „Lindlbauer“ war.

Im Jahr 1914 suchten die „Josef Hausinger, Granitwerke“ in einem Inserat „Mastersteinritzer und Ausmacher“. Josef Hausinger erbaute in den Folgejahren eine Schmiede mit Werkzeugkammer, Arbeitshütten und ein Wohnhaus mit Markenderei.

In einem Aufsatz in den Heimatglocken vom September 1932 berichtet Pfarrer Franz Seraph Sigl, dass der Steinbruch anfangs von der Fa. Bergmeier & Adler in Metten geführt worden sein soll. Lt. Auskunft des Ortsheimatpflegers von Metten ist dieser Firmenname aber dort nicht bekannt. Im Verzeichnis zu den Steinbrüchen in der Gemeinde Metten von 1910 findet sich nur eine "Niederbayerische-Granit AG (Paul) Adler".

Nach dem 1. Weltkrieg (1914 - 18) kam der Steinbruch in den Besitz der verwitweten Therese Kerber aus Passau-Rittsteig. 1924 ging der Bruch auf ihre Tochter Anna über, die im gleichen Jahr den Hamburger Kaufmann Paul Merckenschlager geheiratet hatte. Der Firmenname lautete nun „Passauer Granitwerke Anna Merckenschlager, geb. Kerber“.

Als Folge des verlorenen 1. Weltkriegs mussten die Granitwerke Merckenschlager als Reparationsleistung Pflastersteine nach Frankreich liefern.

Nach der Weltwirtschaftskrise ging 1931/32 der Besitz des Steinbruchs auf den Ehemann Paul Merckenschlager über.

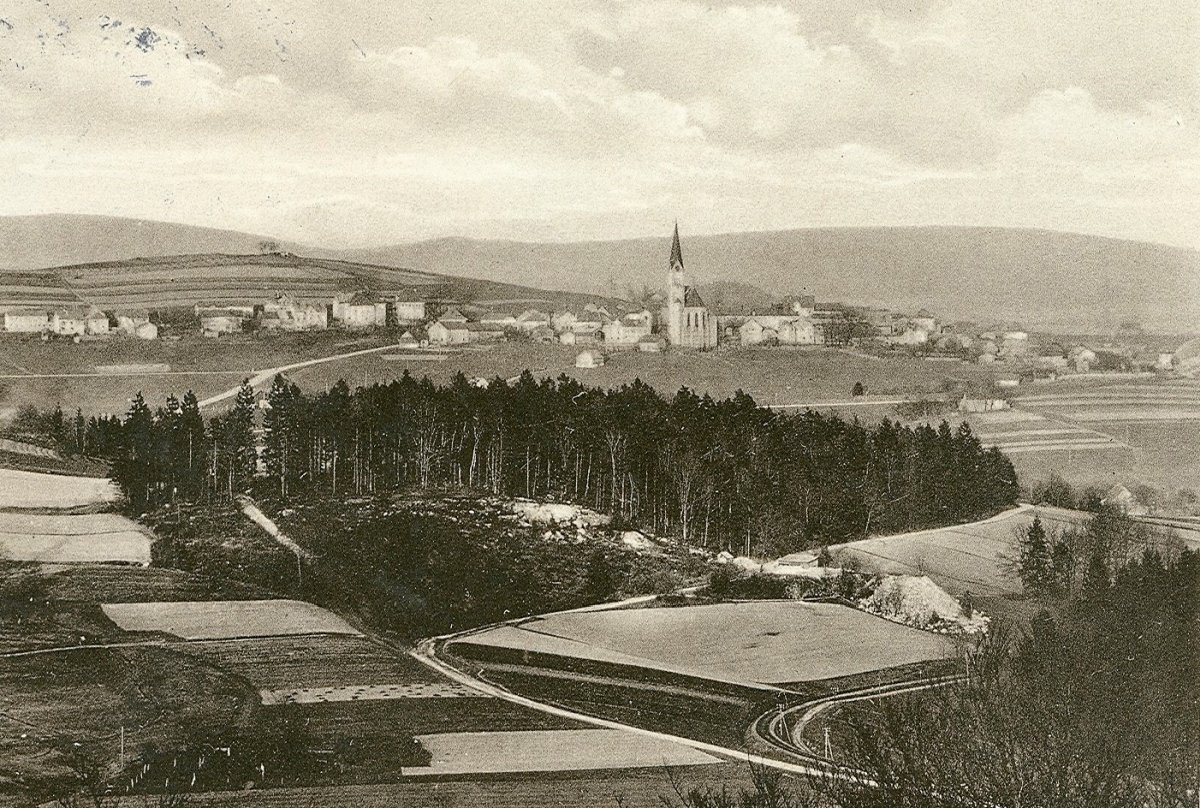

Der Steinbruch Merckenschlager in den 1930er Jahren

In der Bildmitte links die Ortschaft Hötzendorf; Der Tittlinger Kirchturm ist in der Ferne sichtbar.

Von ca. 1921 bis 1940 war Karl Adler (1883 - 1940) Betriebsleiter dieses Bruchs in Hötzendorf. Er stammte aus Niederkandelbach/Deggendorf, nicht weit von Metten entfernt und wird bei seiner Heirat mit Katharina Gsödl im Jahr 1921 in Tittling als Steinmetzpolier bezeichnet. Von 1929 bis 1933 war er Gemeinderat von Tittling.

Auch sein in Tittling verstorbener Vater Paul Adler (1877 – 1913) war Steinbruch-Werkführer in Tittling.

Möglicherweise ist die Aussage von Pfarrer Sigl in den Heimatglocken von 1932 dahingehend zu erklären.

Früher erfolgte die Verladung der Steine aus diesem Bruch am Tittlinger Westbahnhof (heute Skateranlage). Bei Sprengungen im Bruch, die durch ein Signalhorn angekündigt wurden, musste früher der Verkehr auf der vorbeiführenden Staatsstraße anhalten.

Bis heute ist der Hötzendorfer Steinbruch, in dem man sich auf die maschinelle Veredelung von Steinen spezialisiert hat, im Besitz der Familie Merckenschlager. Max und Werner Merckenschlager übernahmen den Steinbruch von ihrem 2005 verstorbenen Vater Gerhart.

Im Laufe der Zeit wurde der Bruch immer wieder vergrößert. Der heutige Firmenname lautet „Hötzendorfer Granitwerke Merckenschlager GmbH & Co, KG“ und hat ab 2012 seinen Sitz in Tittling.

In ihrer Firmengeschichte hatte die Firma Merckenschlager zahlreiche weitere Steinbrüche in der Region.

Im Jahr 1956 waren dies neben Hötzendorf und dem benachbarten Bruch „Waldesruh“ Steinbrüche in Nammering/Fürstenstein, Rinchnach, Lenzingerberg/Hutthurm, Steinhof/Neukirchen v. W., Thyssenreuth/Hauzenberg, Renholding/Aicha vorm Wald und Niederkümmering/Hauzenberg sowie in Hauzenberg zusätzlich 1922/1949 Schachet und 1938 Eckmühl und Bauzing. 1922 wird neben Hötzendorf auch Englburg genannt (evtl. Pächter des Harantbruchs?).

Beschäftigte im Werk Tittling-Hötzendorf: 1954 – 136; 1974 – 66; 1994 – 19; 2021 – in Betrieb

Steinbruch „Waldesruh“

Die Anfänge dieses Bruchs auf Fl.Nr. 4805, der sich westlich an den großen Merckenschlager-Steinbruch anschließt, dürften mit dem Gastwirtsehepaar Josef und Agnes Hausinger zusammenhängen. Hausinger hatte 1915 dieses Grundstück erworben und bereits im Jahr 1896 das auf der anderen Seite der Staatsstraße gelegene Grundstück Fl.Nr. 4806.

Im Jahr 1927 wurde an der Straße nach Fürstenstein ein kleines „Wohnhaus mit Kantine und Hofraum“ errichtet. Dieses ging später in den Besitz von Paul Merckenschlager über und wurde um die Jahrtausendwende abgerissen.

In einer Unfallmeldung im Tittlinger Waldboten wird 1930 Ludwig Söldner aus Loizersdorf (1881 – 1965, Vater des „China-Söldner“) als Mitpächter des Bruchs Waldesruh in der Ortsflur Hötzendorf genannt. Die Namen anderer Mitpächter sind unbekannt.

Bei einer anderen Unfallmeldung im August 1936 werden bereits die Passauer Granitwerke Merckenschlager als Eigentümer des Bruchs Waldesruh angegeben. Die Übernahme dieses Bruchs durch die Firma Merckenschlager muss also zwischen 1930 und 1936 in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit erfolgt sein.

Laut einer Aufstellung der Gemeinde war der Bruch 1956 noch in Betrieb und im Besitz der Firma Passauer Granitwerke Paul Merckenschlager.

Beim Bruch Waldesruh gab es eine für den Straßenverkehr nicht ungefährliche Besonderheit. In Höhe des Bruchs erfolgte an einer unübersichtlichen Stelle eine Schienenquerung der Staatsstraße nach Fürstenstein. Wenn eine mit Steinen beladene Lore die Straße in Richtung Abraum querte, kam es immer wieder zu gefährlichen Situationen und gelegentlich zu kleinen Unfällen.

Dieser Bruch ist nicht zu verwechseln mit dem Steinbruch „Waldesruh“ bei Nammering/Fürstenstein.

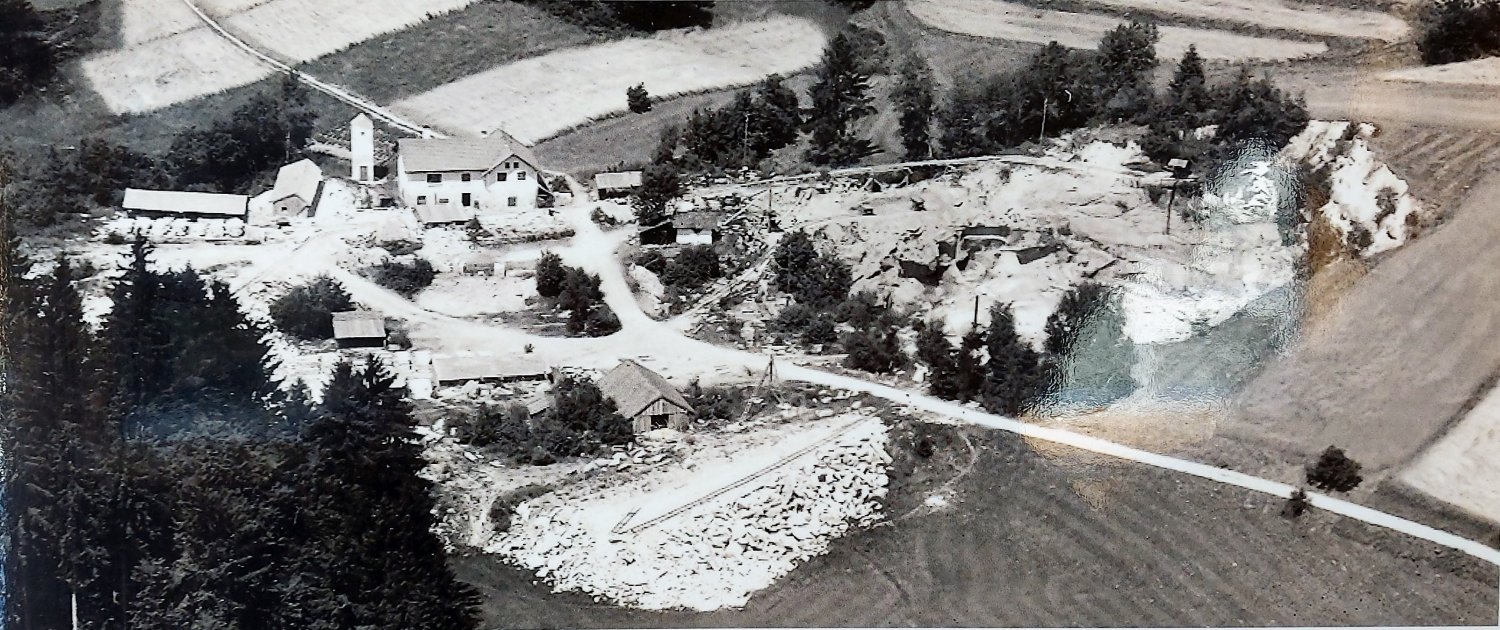

Der Steinbruch Waldesruh (links) und der Berndl-Erlmeier-Bruch (rechts) im Jahr 1957

Durch die beiden Werksgelände führt die Staatsstraße Tittling - Fürstenstein.

„Eisensteger Bruch“ – Erlmeier-Berndl-Bruch

Der Bruch liegt westlich des Steinbruchs Waldesruh, an der Straße nach Fürstenstein in der Ortsflur Hötzendorf und an der Grenze zur Ortsflur Eisensteg.

Er entwickelte sich ab 1954 durch Josef Erlmeier (Waldkirchen) und Johann Berndl (Eisensteg/Hörmannsdorf) aus einer schon vorhandenen kleinen Abbaustelle. Das Grundstück gehörte Berndls Ehefrau Therese, eine geborene Bauer aus Eisensteg. Der Betrieb startete mit drei Mann, einem Bagger und einem Lastwagen. An der Straße wurde ein kleines Gebäude für Werkzeuge und eine Schmiede errichtet, das noch heute dort steht. Der Betrieb vergrößerte sich im Laufe der Jahre.

Ein Problem war nach einiger Zeit das Wasser, das jede Nacht in die Abbaugrube floss und anderntags vor Arbeitsbeginn abgepumpt werden musste. Eine Erschwernis war auch der Transport der Rohsteine über die vorbeiführende Straße zu einer ebenen Fläche. Dort wurden die Steine in Hauhütten bearbeitet.

Interessant ist ein Bericht in der PNP vom 18. Juni 1959 über den Tod von Xaver Kubitschek. Dieser war Betriebsleiter in diesem Steinbruch. Kubitschek bemühte sich 1937/38 ohne Erfolg um die Reaktivierung des stillgelegten Hausinger-Bruchs im Schachert.

Im „Berndl-Bruch“ wurde 1975 der Betrieb eingestellt. Johann Berndl verunglückte am 24. Mai 1978 beim Baumfällen tödlich. Es galt Holz für Hauhütten seines neuen Arbeitgebers zu beschaffen.

Beschäftigte im „Berndl-Bruch“: 1974 - 13

Masering

Rieger & Seil Steinbruch

Der Bruch lag östlich der Halbmeile in der Ortsflur Masering und südlich des Merckenschlager Bruchs.

Der Steinbruch zählt zu den ältesten professionell betriebenen Steinbrüchen in der Gemeinde Tittling.

Im III. Quartal 1885 verkaufte der Bauer und damalige Bürgermeister Mathias Mader aus Masering das Grundstück Fl.Nr. 4434 an den Münchener Baumeister und Steinbruchbesitzer Franz Josef Wiesmaier. Das Grundstück liegt im Gelände des späteren Rieger & Seil Steinbruchs. In der Donauzeitung vom 27. August 1889 wird berichtet, dass aus diesem Steinbruch Platten mit weitaus mehr als 150 Zentnern Gewicht zu Bauten nach München geliefert worden sind.

Um das Jahr 1900 folgte ein neuer Besitzer. Es war dies der Bildhauer und Steinmetzmeister Josef Schuler sen. aus Passau mit seiner Firma „Granitwerke Passau“.

Josef Schuler sen. hatte am Severinstor 3 in Passau ein Steinmetzgeschäft. Er schuf vor allem Grabdenkmäler für den Passauer Innstadtfriedhof. Er wirkte 1895 an drei neuen Figuren an der Domfassade in Passau mit. 1901 schuf er ein Epitaph für den Bischof Michael von Rampf.

Schuler hatte um 1900 auch einen Bruch mit 20 bis 30 Mann in Hauzenberg, nahe bei Wotzdorf, den „Schulerbruch“.

Es gibt ein Foto vom „Granitwerk Masering“ des Josef Schuler aus dem Jahr 1905 mit 19 Steinhauern und zwei Kantinenwirtinnen, die bei einem Umtrunk vor einer Felswand posieren. In der Bildmitte ist ein Schild mit der Aufschrift „Passauer Granitwerk, Betrieb Masering, 1905“ zu sehen. (nachfolgend Ausschnitt aus diesem Foto)

Am 16. April 1908 meldete das Linzer Volksblatt einen erneuten Besitzerwechsel. Die Granitwerkgesellschaft Metten (richtige Bezeichnung „Niederbayerische Granit AG Paul Adler“) habe den Betrieb im Steinbruch Masering vom vormaligen Besitzer, dem Bildhauer und Steinmetzmeister Josef Schuler sen. aus Passau-Innstadt im Jahr 1908 übernommen. Dieser war in Konkurs geraten. Die bisherigen Arbeiter wurden weiterbeschäftigt.

Der Steinabbau durch die Mettener Granitwerkgesellschaft Adler dürfte kurz nach dem 1. Weltkrieg (1914 – 1918) geendet haben.

In einem Vertrag vom 12. Dezember 1921 übertrugen die Bauern Georg Gsödl (Masering 6) und Ludwig Hausmanninger (Masering 4, Madergut) der Firma Georg Käser von Tittling das unbeschränkte Ausbeutungsrecht auf den Fl.Nr. 4432, 4433 (Gsödl) und 4434 (Hausmanninger). Der Abraum durfte unterhalb des Bahngleises auf den Fl.Nr. 4430 und 4747 abgelagert werden. Das Grundstück Fl.Nr. 4436 konnte bei Bedarf ebenfalls ausgebeutet werden. Der Bruchzins für die Produkte Reinarbeit und Pflastersteine war je nach Qualität genau beschrieben und war alle 14 Tage zu bezahlen. Georg Käser musste sich verpflichten, nicht weniger als 10 Mann zu beschäftigen. Der Vertrag hatte eine Laufzeit bis Dezember 1930. Die Flächen umfassten nun in etwa die Ausmaße des späteren Rieger und Seil Bruchs.

Über die Geschäfte der schon vor 1921 vorhandenen alten Kantine verfügte Gsödl.

Georg Käser musste sich verpflichten, während der Vertragslaufzeit jeweils im Herbst den Maseringer Bauern die Dampfdreschmaschine mit zwei Pferden wegfahren zu helfen.

In einer Schlussbemerkung werden evtl. mögliche Rechte der Firma Kerber am alten Fahrweg (zum späteren Streifingerbruch) angedeutet und Rechtsstreitigkeiten mit der Firma Adler angesprochen. „Die bis jetzt erstandenen Advokats-Kosten gegen Herrn Adler übernimmt Herr Käser.“

1924 wird hier der Neubau eines Wohnhauses mit Kantinenwirtschaft auf Fl.Nr. 4433 dokumentiert. Es war dies die Kantine von Johann Katzdobler (1891 – 1924) und seiner Ehefrau Maria, geb. Gsödl aus Masering 6. Die bereits Ende 1924 verwitwete Maria heiratete 1936 den Betriebsleiter dieses Steinbruchs Johann Hofbauer (1903 – 1980) und war weiterhin Kantinenwirtin. Das Kantinengebäude wurde 1975 abgerissen.

Eine Meldung in der Donauzeitung vom 7. November 1933 berichtet von der Wiederinbetriebnahme des Bruchs. „Die Firma Rieger und Seil GmbH, Schotterwerke in Neustift, hat den Maseringer Steinbruch von den drei Maseringer Bauern gepachtet. Der Steinbruch war mehrere Jahre stillgelegt.

Die Vorarbeiten haben bereits begonnen und es ist zu begrüßen, daß eine Anzahl Arbeitsloser wieder Arbeit finden wird.“

Verpächter waren die damaligen Eigentümer Braumandl Johann und Maria (Masering 5), Gsödl Georg und Anna (Englburger Straße 12/vormals Masering 6) sowie Mader Mathias und Franziska (Masering 4).

Für ein kleines Grundstück in diesem Bereich gab es einen 5jährigen Pachtvertrag mit dem Steinhauer Rudolf Hausmanninger aus Loderhof „und zwei Genossen“. Dieser Vertrag konnte aber einvernehmlich schon früher aufgehoben werden.

Die Steingewinnung durch die Firma Rieger und Seil, die ihren Anfang 1882 in Neustift bei Vilshofen hatte, begann hier in Masering Anfang 1934.

Die Fa. Rieger & Seil baute den stillgelegten Bruch in einen modernen Steinbruchbetrieb um. Er erstreckte sich westlich und östlich des Bahngleises der Strecke Deggendorf – Tittling – Kalteneck auf einer Fläche von rund vier Hektar.

Es gab einen Kabelkran über das Bahngleis, ein eigenes Verladegleis bei Bahnkilometer 43,9, verschiedene Betriebsgebäude und alles, was zur Technik der damaligen Zeit gehörte.

Der Bruch war auch während des 2. Weltkriegs in Betrieb.

Der Steinbruch Rieger und Seil im Jahr 1957

1961 waren die Steinvorräte erschöpft. Für damals 40 Beschäftigte mussten neue Arbeitsplätze gefunden werden.

Die Abbaugrube füllte sich danach mit Wasser. Dieser Bereich ist von einem Tauchclub gepachtet.

Die Firma Rieger und Seil hatte in Nammering/Schafreuth einen weiteren Zweigbetrieb. Im März 1931 wurden dort, mitten in einer großen Absatzkrise, 50 Arbeiter neu eingestellt und beschäftigt, ab 1. Juni 1932 insgesamt 100 Mann. Die Weimarer Regierung hatte ein Investitionsprogramm aufgelegt.

Beschäftigte im Tittlinger Steinbruch Rieger & Seil: 1954 – 90; 1961 – 40

Die Steinbrüche Rieger und Seil und Passauer Granitwerke Merckenschlager um etwa 1963

Maseringer Bruch, Käser/Weingart

Der Steinbruch lag westlich der Ortschaft Masering. Grundbesitzer war Georg Gsödl aus Masering, zuletzt sein Sohn Josef. Die Trafostation stand auf Grund des Karl Mader aus Gneisting.

1926 pachtete der Baumeister und Steinbruchbesitzer Georg Käser (1858 - 1937) aus Tittling diesen Bruch. Laut Prof. Fritz Pfaffl hatte Käser nach 1900 etwa 15 bis 20 Steinbrüche aufgemacht.

Auf Käser folgte sein Schwiegersohn Josef Weingart (1883 - 1952), der mit Anna Käser verheiratet war.

Im Oktober 1938 wurde durch Pachtvertrag mit Georg Gsödl der Steinbruch Weingart um zwei Grundstücke erweitert.

In einem Materialprüfbericht wird 1942 auf die große ungeklüftete Gesteinsmasse im Südwestteil der Bruchsohle hingewiesen.

Später wurde der Steinbruchbetrieb durch deren Sohn Georg Weingart (1917 - 2006) weitergeführt. Im Jahr 1960 schloss Georg Weingart mit Gsödl einen Vertrag ab, der ihm die Nutzung des Bruchs „bis zur vollständigen Ausbeutung“ gestattete. Der Granit im Maseringer Bruch war besonders hart und stellte hohe Anforderungen an die Steinhauer. Zuletzt wurden hauptsächlich Leistensteine hergestellt.

Der Steinbruch Weingart in Masering im Jahr 1957

Ab 1975 wurde der Maseringer Bruch des Josef Weingart von der Bayerischen Granit AG, Zweigniederlassung Blauberg weiterbetrieben. Im Übergabevertrag wurde die Weiterbeschäftigung des bisherigen Personals bei gleichen Arbeitsbedingungen vereinbart.

Nach der Stilllegung des Bruchs errichtete der ZAW Donau-Wald 1991 im ehemaligen Steinbruchgelände eine Kompostieranlage/Grüngutannahmestelle. Diese wurde 1996 vom Tochterunterunternehmen BBG Donau-Wald übernommen.

Beschäftigte im Weingart-Steinbruch: 1954 – 25; 1974 – 12

Rothau

Steingewinnung für die Eigennutzung, 2 Beispiele aus der Ortsflur Rothau

In einigen ihrer Grundstücke stießen die Besitzer im Gemeindebereich auf Granitgestein. Manchmal ragten große Felsen heraus. Beim eigenen Haus- und Stallbau und der Wegebefestigung konnten hier gewonnene Steine gut gebraucht werden. Manche Grundbesitzer haben geeignete Steine in kleinen Mengen bearbeitet und an größere Steinbruchunternehmen verkauft.

Am Wanderweg von Tittling (Heim St. Marien) nach Rothau gibt es zwei solcher Stellen.

Wenn der Wandweg das Tal des Rabersbachs verlässt, sind auf der rechten Bachseite etwa 100 m unterhalb zwei Grundstücke, aus denen früher von der Familie Mader Steine für den Eigenbedarf entnommen worden sind.

Wenn man dem Wanderweg bergauf Richtung Rothau folgt, findet sich nahe der Eiche am höchsten Punkt des Wegs das Zeugnis eines früheren Abbaus durch die Familie Falkner.

Behringer-Bruch

Der kleine Steinbruch des Max Behringer aus Lanzenreuth in Rothau lag nordwestlich des Anwesens Seestraße 18 auf Pachtgrund der Familie Preis. Der Bruch war lt. Auflistung der Gemeinde 1956 nicht mehr in Betrieb.

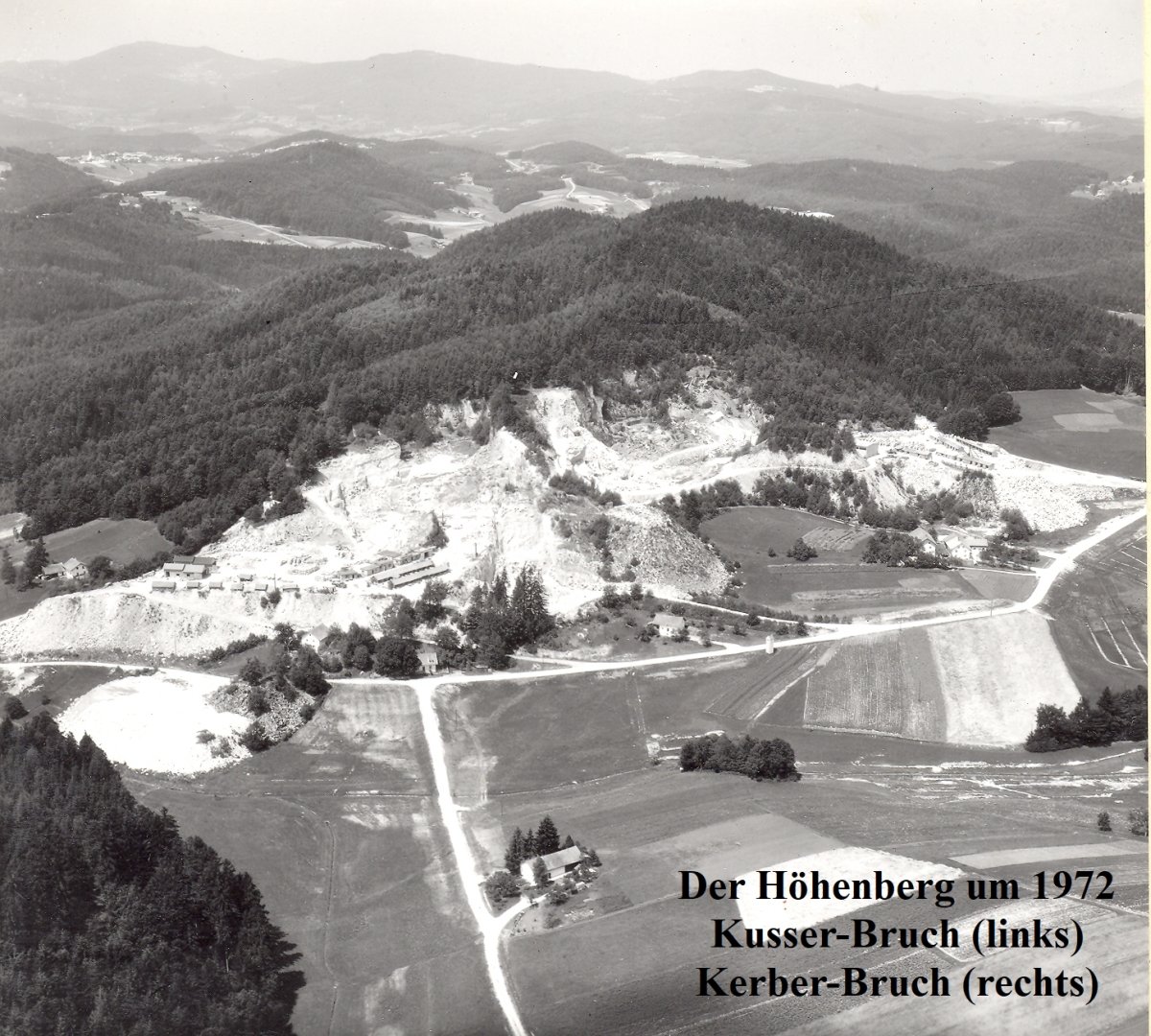

Kusser-Bruch am Höhenberg

Baumeister Martin Stadler aus Tittling erwarb das Nutzungsrecht auf dem Höhenbergholzacker (Fl.Nr. 5131) ab 1890 für 10 Jahre von Georg Krenn (1856 - 1910), in der Hoffnung, daraus Nutzen beim Bau der jetzigen Pfarrkirche St. Vitus (1889 - 1892) zu ziehen. Georg Krenn hatte schon vorher Steine für Steinmetzarbeiten für den Kirchenbau geliefert.

Besitzer dieses und weiterer Grundstücke wurden ab Anfang 1900 die Gastwirtseheleute Georg und Karolina Lindlbauer. Im Jahr 1901 übernahmen lt. Firmenchronik die Gebrüder Kerber O.H.G. aus Büchlberg pachtweise den Steinbruchbetrieb als Nachfolger von Martin Stadler.

Ein 1903 vom Steinmetzmeister Johann Hausteiner (Herrenstraße 26) gekaufter Teil des heutigen Bruchs (Fl.Nr. 5131½, „Wald mit Steinbruch“) wurde erst 1912 von Georg und Karolina Lindlbauer erworben.

Hausteiner, der aus Renfting/Hauzenberg stammte, betrieb hier ab 1903 die „Tittlinger Granitwerke“, die nach seinem Tod im August 1907 und dem seiner Frau Anna im Dezember 1907 in eine OHG überführt worden sind.

Bis 1910 besaß diesen Steinbruch Adolf Ehrenwerth aus Berlin als Alleininhaber. Für den 21. Februar 1910 wurde die Versteigerung des Steinbruchs angekündigt. Am 24. Februar kamen gut 2000 Pflastersteine und 28 Meter Granitsteineinfassungen sowie drei Granitblöcke zur Versteigerung.

Am 3. August sollten eine Reihe von Grundstücken im Steinbruchbereich versteigert werden.

Am 8. Juni 1911 bot der Rechtsanwalt Heizer den Steinbruch zum Kauf an.

Am 30. März 1912 berichtet die Donauzeitung vom Kauf des Steinbruchs durch den Viehhändler Georg Lindlbauer.

1915 kauften die Eheleute Lindlbauer den „Kriegerackerholz-Steinbruch“, Fl.Nr. 5100 von Georg Krenn hinzu, 1841 noch „Kriegerackerhölzl“ genannt. Sie erbauten dort eine Steinhauerhütte mit Kontor und freistehendem Eiskeller.

Der gesamte Bruch wurde später von Georg und Agnes Käser aus Tittling gepachtet. Diese erbauten 1913 eine neue Steinhauerhütte mit Schmiede.

Georg Kusser aus Hauzenberg pachtete 1913/14 den Steinbruch von Georg und Karolina Lindlbauer aus Tittling. 50 Mann fanden hier Arbeit. Georgs Bruder Alois wurde mit der Leitung des Betriebs betraut. Im Jahr 1918 ging der Grundbesitz von Lindlbauer auf Georg Kusser über, ab 1937 an Alois Kusser (1889 – 1970) aus Tittling. Nach dem verlorenen 1. Weltkrieg mussten die Granitwerke Kusser als Reparationsleistung Pflastersteine nach Frankreich liefern.

Der Steinbruch Kusser in den 1930er Jahren

1959 pachtete Josef Kusser aus Renholding/Aicha v. W. den Steinbruch von seinem Bruder Alois. Heute wird der Bruch von den Kusser Granitwerken in Renholding/Aicha vorm Wald betrieben. Hauptsächlich werden heute aus dem Bruch Höhenberg Steine zur Weiterverarbeitung gewonnen.

Im Jahr 1959 erbaute die Firma Kusser im Bahnhof Tittling neben den Bahngleisen in Höhe des Anwesens Altenbuchiger eine Verladerampe. Die Granitpflastersteine konnten nun direkt vom Lkw in die Güterwaggons gekippt werden.

Im Laufe der Firmengeschichte Kusser wurden auch mehrere Steinbrüche in umliegenden Gemeinden betrieben, z. B. in Fürstenstein, Aicha vorm Wald und Eging.

Heute hat die Kusser Granitwerke GmbH ihren Hauptsitz in Aicha vorm Wald. Wie alle aktiven Unternehmen verfügt die Firma über eine sehenswerte Homepage.

Beschäftigte im Werk Tittling-Höhenberg: 1954 – 35; 1974 – 47; 1994 – 13; 2022 – in Betrieb

Stützersdorf

Kleine Steinbrüche nördlich von Stützersdorf

Zum Anwesen Stützersdorf 25 gehörte früher ein kleiner Steinbruch „hinterm Haus“, der Ende der 1960er Jahre aufgelassen worden ist. Besitzerin war damals Franziska Eder. Der Bruch ist heute verwachsen.

Vorgenannter Bruch lag am kleinen Weg, der zum Einzelanwesen Stützersdorf 27 führt.

Auf etwa halbem Weg zwischen den Anwesen Stützersdorf 25 und 27 gab es früher links im Wald einen weiteren Steinbruch. Er lag auf Farnhammer-Grund. Mitte der 1960er Jahre war er letztmals durch Josef Wachtveitl aus Waldkirchen für kurze Zeit in Betrieb.

Söldnerbruch

Der Bruch lag zwischen Kusser-Bruch und Kerber-Bruch am Höhenberg.

Beim Bau der jetzigen Pfarrkirche St. Vitus (1889 – 1892) waren Josef und Maria Wagner Eigentümer des Anwesens Stützersdorf 32. Wagner lieferte Steine für Steinmetzarbeiten beim Kirchenbau. 1908 kauften Josef und Katharina Söldner den Besitz. 1910 ging das Anwesen auf Kaspar und Karolina Söldner über. Josef (1878 – 1939) und Kaspar (1876 – 1937) stammten aus Loizersdorf und waren Brüder. Zusammen mit ihren weiteren Brüdern Ludwig (1881 – 1965, Vater des „China-Söldner“) und Mathias (1885 – 1985) setzten sie den von Wagner begonnenen Steinabbau fort. Im Jahr 1922 fertigten Kaspar, Ludwig und Mathias in ihrem Steinbruch das heutige Kriegerdenkmal am Marktplatz an. In diesem Bruch wurden ansonsten größtenteils Pflastersteine hergestellt.

Bei einer Nachlassregelung im Jahr 1927 wird auch die Firma „OGraV“ (Oberpfälzische Granitverkaufsgesellschaft in Weiden; späterer Name “Osti“) erwähnt. Dieser Firma war schon früher ein Vorkaufsrecht für ein Grundstück und das Lagerungsrecht auf verschiedenen Grundstücken für sich und die Rechtsnachfolger eingeräumt worden. Ende der 1920er Jahre hatte Alois Kusser den Bruch gepachtet.

1931 kam es zum Verkauf eines wichtigen Grundstücks an die OGraV. Dies war wohl der schwierigen Lage in der Zeit der Weltwirtschaftskrise geschuldet. Im gleichen Jahr verkaufte die Firma OGraV Grundstücke an die Gebrüder Kerber für die Erweiterung ihres Bruchs in Richtung Süden. Zwischen den Firmen Kusser und Kerber kam es im Grenzbereich zu Tauschgeschäften. Der ehemalige Söldner-Steinbruch lag im südwestlichen Bereich des heutigen Kerber-Steinbruchweihers.

Der vorgenannte Ludwig Söldner (1881 – 1965) wird Anfang 1930 als Mitpächter des Steinbruchs Waldesruh in Hötzendorf genannt.

Kerber-Bruch (Teisnacher Bruch), Bayerische Granit AG („Boarische“)

Der Steinbruch liegt südlich von Stützersdorf am Höhenberg.

Beim Bau der heutigen Pfarrkirche St. Vitus (1889 – 1892) lieferten die damaligen Grundstückseigentümer Josef Farnhammer und Peter Krenn Material für Maurer- und Steinmetzarbeiten.

Der Flurname, in dem sich der spätere Kerber-Bruch befand, lautet Starzdobl. In einem Grundsteuerakt von 1915 wird die Fl.Nr. 1295 c als „Starzdobl-Steinbruch“ bezeichnet. Dieses Grundstück gehörte von 1866 bis 1904 Peter Krenn, danach seinem Sohn Joseph. Das Grundstück ist in Fl.Nr. 1244 aufgegangen.

Weitere Grundstücksbesitzer im Bereich „Starzdobl“ waren anfangs der Granitwerkbesitzer Josef Hausinger und der Baumeister und Granitwerkbesitzer Georg Käser (Grundstücke Fl.Nr. 1300 ½, 1301, 1302).

Die Aussicht auf abbaubaren Granit bestimmten in der Zeit ab 1890 eine Reihe von Grundstücksgeschäften. Zu den größeren örtlichen Akteuren hier und in anderen Gemeindebereichen zählten in den Anfangsjahren die Gastwirte Josef Hausinger und Georg Lindlbauer sowie die Baumeister Martin Stadler und Georg Käser. Auch auswärtige Steinbruchunternehmen zeigten Interesse am Granitabbau in Tittling.

Die professionelle Erschließung dieses Bruchs begann durch die Teisnacher Granitwerke. Im Jahr 1901 erfolgte die Übernahme durch die Firma Gebr. Kerber aus Büchlberg. Die Firma Kerber wuchs in dieser Zeit zum zweitgrößten Granitunternehmen in Ostbayern. Sie hatte viele Zweigbetriebe und Zulieferer, auch im Raum Tittling. Das Gesamtunternehmen beschäftigte um 1905 an die 1000 Arbeiter. Nur die Bayerische Granit AG mit Sitz in Regensburg war größer.

Nach dem Bau der Bahnlinie errichtete um 1913 die Firma Kerber Lagerflächen und eine Schleiferhütte im nordwestlichen Bahnhofsbereich. Vorbearbeitete Granitsteine vom Kerber-Steinbruch am Höhenberg für Bodenplatten, Treppenstufen und Grabsteine wurden mit Fuhrwerken angeliefert und in der Schleiferhütte „veredelt“. Dies reichte vom Feinschliff bis zur Politur des Steins. Die „Kerber Steinschleife“ hatte schon damals einen elektrischen Stromanschluss.

Zwei Dreifußkräne dienten zum Be- und Entladen der angelieferten Steine. Pflastersteine und Randsteine verschiedener Formate, die überwiegend für den Straßenbau bestimmt waren, wurden hier pyramidenförmig zwischengelagert.

Vor dem Bahnbau mussten die Granitsteine mit Fuhrwerken auf schlechten Straßen mühevoll nach Kalteneck oder Vilshofen zu den dortigen Gleisanbindungen bzw. zur Donau gebracht werden.

Im Kerber-Bruch fanden über Jahrzehnte viele Steinhauer Arbeit. Durch Zukäufe wurde der Steinbruch immer wieder vergrößert.

Im Jahr 1967 erfolgte der Verkauf an die Bayerische Granit AG („Boarische“). Für Tittling zuständig war deren Zweigniederlassung Blauberg in Cham. Die Bayerische Granit AG hatte ihren Hauptsitz 1944 von Regensburg nach Schärding verlegt. Die Bayerische Granit AG, Blauberg ist eine Zweigniederlassung der Schärdinger Granit Industrie AG, Schärding/Österreich (heute „Schärdinger Granit Holding AG“).

Der Steinbruchbetrieb wurde um 1996 aufgelassen.

Dieser Steinbruch ist in Mineraliensammlerkreisen gut bekannt.

Das Gelände wurde von 1999 bis 2020 vom Tauchclub Neptuns Taucherfreunde e.V. genutzt.

Ab 2020 hat die Firma SL Pflasterbau aus Enzersdorf im ehemaligen Betriebsgelände ein Lager für ihre Granitsteinprodukte eingerichtet.

Beschäftigte: 1938 – 160; 1954 – 190 (evtl. incl. Matzersdorfer Bruch); 1974 – 61; 1994 – 30;

1995 – 26

Matzersdorfer-Bruch/Krenn-Bruch

Der Steinbruch hat die Betriebsanschrift Stützersdorf 29 a und erstreckt sich gemeindeübergreifend auf die Ortsfluren Stützersdorf/Tittling und Matzersdorf/Saldenburg. Der Steinabbau liegt im Gemeindebereich Saldenburg.

Beim Bau der heutigen Pfarrkirche St. Vitus (1889 – 1892) lieferte Peter Krenn aus Stützersdorf Material für Maurer- und Steinmetzarbeiten von seinem Grundstück 1295 c. Es lag im Bereich des späteren Kerber-Steinbruchs am Höhenberg.

Der aus Hutthurm stammende Peter Krenn hatte im Jahr seiner Heirat mit Theres Thoma 1866 das heutige Anwesen Stützersdorf 5 erworben. Zum Anwesen gehörten später auch Grundstücke in der angrenzenden Gemeinde Saldenburg. Der Landwirt Peter Krenn erkannte also früh, dass Granitgestein in einem Grundstück einen Wert haben kann. Diese Erkenntnis vererbte sich von Generation zu Generation.

Der Steinbruch hat seine Ursprünge vor 1900 und wurde von Peters Sohn Josef Krenn (1866 – 1931), Landwirt von Stützersdorf und seiner Ehefrau Kreszenz (1874 – 1958) begründet.

Laut Firmenangaben zeichnet sich der Matzersdorfer Granit durch eine besonders schöne grau-blaue bzw. antrazithe Farbstruktur und hohe Druckfestigkeit aus.

Der Bruch wurde von 1901 bis 1966 von der Firma Gebrüder Kerber, Büchlberg gepachtet.

Vor 1914 wurden Pflastersteine nach Wien und Budapest geliefert. Steine aus diesem Bruch wurden auch im Rathaus Rotterdam (1914 – 1920) verbaut.

Nach der Auflösung des Pachtverhältnisses mit der Firma Kerber aus Büchlberg 1966 ruhte der Bruch für zwei Jahre.

Ab 1968 wurde der Steinbruch von der Firma Gebrüder Krenn, Stützersdorf betrieben.

Die Eigentümer des Steinbruchs Krenn führen in 4. Generation bis heute den Vornamen „Josef“.

Im Laufe der Zeit wurde der Steinbruchbetrieb um ein Schotter- und Sandwerk erweitert. Durch den Einsatz einer Steinsäge wurde die Produktion von Werksteinen wesentlich erhöht. Die heutige Produktpalette findet man auf der Homepage des Granitwerks Josef Krenn jun..

Der Matzersdorfer Steinbruch ist in Mineraliensammlerkreisen gut bekannt.

In einem aufgelassenen Teilbereich des Steinbruchs unterhält die BRG-Donau-Wald eine Annahmestelle für Bauschutt.

Vor der Betriebsübernahme des Matzersdorfer Steinbruchs im Jahr 1968 hatte Joseph Krenn (Opa des jetzigen Firmeninhabers) bereits in den 1950er Jahren verschiedene andere Steinbrüche gepachtet.

Es waren dies Steinbrüche in Oberanschießing/Perlesreut (1950), in Eisensteg auf Mögingergrund zusammen mit Johann Waldmann (1952), in Pirking/Neukirchen v. W. (1952) und in Eisenbernreut/Perlesreut zusammen mit Richard Bartsch (1954).

Die Gebrüder Josef (1908 – 1973) und Johann (1912 – 1990) Krenn hatten ab den 1950er Jahren einige Jahre lang einen Granitsteinbruch in Lalling bei der Kaußinger Mühle und einen Quarzsteinbruch am Pfahl in Arnetsried/Teisnach.

Beschäftigte im Steinbruch Matzersdorf: 1966 – ca. 60; 1968 – 50; 2022 – in Betrieb

Windorf

Bruch südlich von Trautmannsdorf

(170 m nördlich des Bauernhofs Windorf 3 und 420 m südlich des Gasthofs Trautmannsdorf)

Der Bruch lag auf dem Grundstück Fl.Nr. 1368 und gehörte dem Bauern Andreas Breinbauer aus Windorf. Die erste Nutzung dürfte durch Breinbauer selbst erfolgt sein. Der Bruch war lange Zeit (nachweislich 1908/1911) stillgelegt.

Im Juni 1934 schlossen der Baumeister und Steinbruchbesitzer Georg Käser und Andreas Breinbauer einen Vertrag über das vollständige Ausbeutungsrecht für 10 Jahre durch Käser.

Breinbauer stellte unentgeltlich einen Platz für den Abraum zur Verfügung. Käser wurde das Recht eingeräumt, alle notwendigen Anlagen wie Arbeitshütten, Schmiede, Kantine und Rollgleise zu errichten. Breinbauer erhielt einen gestaffelten Fuhrlohn für Großpflastersteine, Kleinsteine, und Leistensteine zur Bahnstation Tittling. Auch für Abfallsteine und Schotter bekam der Verpächter ein Entgelt.

Breinbauer musste für die Hauhütten und den vollständigen Kran das nötige Holz unentgeltlich zur Verfügung stellen sowie den Weg vom Bruch zur Straße auf eigene Kosten herstellen. Käser musste zum Aufladen des dazu benötigten Schotters unentgeltlich einen Mann stellen.

Für den Pächter Georg Käser unterzeichnete Josef Weingart den Vertrag.

Der Betrieb wurde am 1. Dezember 1937 wieder geschlossen. Die bis dahin beschäftigten 15 Mann fanden in anderen Steinbrüchen Arbeit.

Um 1966/77 wurde der Betrieb durch die Firma Kerber für etwa 2 Jahre reaktiviert. Zwei bis vier Mann wurden hier beschäftigt. Es war dies in der Übergangszeit des Kerberbruchs an die Bayer. Granit AG am Höhenberg.

Witzmannsberg

Auch in der Nachbar- und VG-Partnergemeinde Witzmannsberg gab es Steinbrüche.

Folgendes ist derzeit darüber bekannt:

In einem geographisch-historischen Handbuch von Bayern von Wilhelm Götz von 1895 heißt es zu Witzmannsberg – 2 Granit-Steinbrüche. Bei Tittling steht nur der Begriff „Steinhauerei“. ohne eine Angabe über die Anzahl von Granitbrüchen.

Fritz Pfaffl berichtet in der Zeitschrift „Der Bayerische Wald, Beitrag zur Geschichte der Steinindustrie bei Tittling, Heft 28, Dezember 1992“ über die Steinbrüche bei Allmunzen.

Der angeblich sehr alte Allmunzener Bruch sei bis 1943 von der Firma Blauberg bei Cham betrieben worden. Gelegentlich wurde später zum Straßenbau der Flurbereinigung Haldenmaterial abgefahren. Der Abtransport der Pflastersteine erfolgte mit Pferdefuhrwerken. Später wurde zur Ilz hinunter eine Seilbahn in Betrieb genommen und die Steine wurden über eine Brücke zur Bahnstation Kalteneck gebracht.

Weiters berichtet Pfaffl über einen Granitbruch unterhalb der Allmunzener Brüche, direkt an der Ilz. Es wurden schon 1880 mit ca. 15 Mann Steine abgebaut. Im Jahr 1900 wurde der Bruch von der Bayer. Granit AG stillgelegt.

Für die Broschüre „Der weiß-blaue Weg“ und die entsprechende Infosäule hat Christine Riesinger diese Informationen über die Steinbrüche im Ilztal folgendes in Erfahrung gebracht:

Es gab früher einen kleineren Steinbruch östlich von Ilzrettenbach, nahe der Ilz. Dieser wurde nur mit einigen Beschäftigten betrieben. Der damalige Betreiber dieses Steinbruches war Josef Völtl.

Die Bayerische Granit AG betrieb bei Kafering, Asenbaum und nordwestlich von Allmunzen mehrere Steinbrüche, mit teilweise bis zu 100 Beschäftigten. Noch heute erinnert an dieser Stelle ein Pfeiler an eine Brücke, welche zum Abtransport der gefertigten Steine mittels Rollwägen über die Ilz diente.

Im Staatsarchiv Amberg gibt es Akten zum Bahnbau im Bereich der Gemeinde Witzmannsberg. Einer betrifft die "Rollbahnüberführung, Schüttgrube und Industriegleis für (den) Steinbruch Kaiser in Edhof.

Diese Baumaßnahmen wurden aber nie getätigt. Gegen eine Realisierung sprachen wohl die sehr schwierigen topographischen Verhältnisse, das zu geringe Ladeaufkommen und die unverhältnismäßig hohen Kosten.

In einem Artikel im Tittlinger Waldboten vom 4. Juni 1930 wird der Fischer-Steinbruch bei Enzersdorf genannt. Es ging um Steine für den Straßenbau Farnham – Enzersdorf.

Steinbrüche außerhalb von Tittling, aber mit Bezug zu Tittling

Der zuletzt in Siebenhasen wohnhafte Richard Bartsch (1907 – 1987) erscheint bereits 1928 in einem Adressbuch als Betreiber eines Granitwerks. Seit 1952 wird er als Pächter eines Bruchs in Peigerting/Fürstenstein genannt. Eigentümer des zwischenzeitlich aufgelassenen Bruchs war Alois Niederländer.

Er besaß seit 1954 den Unterpollinger Bruch in Fürstenstein. Im gleichen Jahr eröffnete Bartsch zusammen mit Josef Krenn aus Stützersdorf/Hörmannsdorf einen Bruch in Eisenbernreut/Perlesreut. Auch im Bruch Panholz/Fürstenstein war er aktiv. Zuletzt war er als Steinhändler tätig.

Das aus Eisensteg stammende Ehepaar Georg Bauer sen. und seine Ehefrau Magdalena stiegen 1955 in das Steingeschäft des Bruchs Buchleiten in Fürstenstein ein. Wie der Homepage der Firma Bauer Granit GmbH zu entnehmen ist, kamen im Laufe der Zeit weitere Steinbrüche im Bereich Lalling, Metten und Innenstetten hinzu. 1982 wurde der Betrieb an Georg Bauer jun. übergeben.

Im Jahr 2005 übernahm dessen Sohn und heutiger Chef Oliver Bauer in 3. Generation das Unternehmen.

Im Jahr 2011 wurde das gesamte Werk der Bauer Granit GmbH nach Stimmberg in die nördlich von Metten gelegene Gemeinde Offenberg verlegt.

Im 1968 aufgelassenen Buchet-Steinbruch (Thielebruch) in der Gemeinde Fürstenstein hatte der Englburger Bildhauer Karl Mader (1926 – 2004) sein Steinbruchatelier eingerichtet. Neben Arbeiten mit Stein entstanden dort auch die Schrottplastiken „Dinosaurier“, die heute am südlichen Ortseingang von Tittling stehen. Auch die Plastik „Maria, Beschützerin des Dreiburgenlandes“, die am Blümersberg über unsere Heimat wacht, wurde hier angefertigt.

Heute arbeitet sein Sohn Reinhard Mader als freischaffender Bildhauer in diesem Steinbruchatelier.

Der Landkreis Passau hat das herausragende künstlerische Wirken von Karl Mader (1994) und Reinhold Mader (2021) mit der Verleihung des Kulturpreises gewürdigt.

Fritz Pfaffl nennt einen Aichinger aus Tittling, der hier vor der Übernahme durch die Firma Thiele 1925 den Buchet-Steinbruch betrieben haben soll. Es handelt es sich hier um Josef Eichinger, der 1937 mit seiner Frau Theres ein Anwesen in Englburg erworben hatte. Naheliegender ist, dass Eichinger Polier in diesem Steinbruch war.

Vom Wolfen-Bruch in der Gemeinde Fürstenstein wurden über einen sog. Bremsberg Fertigprodukte zur Bahnverladung an die Bahnstrecke Tittling – Fürstenstein (heute Donau-Ilz-Radweg) gebracht. Bei Bahnkilometer 42,35 wurden von der Bahn für den Bruch des Dr. Eugen Rucker aus Regensburg auf Tittlinger Grund ein Verladegleis mit Wiegestation errichtet.

Diese Relikte des 1956 stillgelegten Steinbruchs sind noch heute vorhanden.

Beschäftigte in den Tittlinger Steinbrüchen

1954 – 556; 1974 – 221; 1984 – 285; 1995 – 49; 2021 – 25

Der Rückgang der Beschäftigungszahl hängt neben konjunkturellen Schwankungen auch mit dem vermehrten Einsatz von technischen Geräten zusammen.

Durch Billigimporte wurden die traditionellen heimischen Steinprodukte immer weniger konkurrenzfähig.

1991/92 fand ein 11 Monate andauernder Streik in der Steinindustrie statt.

Tödliche Unfälle von VG-Bürgern in Steinbrüchen oder im Zusammenhang damit

1891

7. August, Beim Kirchenbau fiel ein 3 bis 4 Zentner schwerer Granitstein, der mittels Kranich auf den Turm gezogen werden sollte, in die Tiefe und durchschlug das Gerüst. Der dort beschäftigte Maurer Groll aus Lanzenreuth/Thurmansbang wurde tödlich verletzt. (Donauzeitung 09.08.1891)

1895

23. Juli, Der Taglöhner Anton Dangl, Englburg verunglückte „im hiesigen Steinbruch“ (Katzlinger-Steinbruch) tödlich. Er hatte einen Rollwagen bestiegen, der mit ihm in die Grube stürzte. (Donauzeitung 23.07.1895)

1919

21. August, Der Steinhauer und ehemalige Postbote Max Zillner geriet zwischen zwei zusammenfallende Steine und war sofort tot. (Donauzeitung 21.08.1919)

1925

18. Dezember, Im Steinbruch Lohwiese/Fürstenstein der Granitwerke Bornhofen & Schätz ereignete sich ein Erdrutsch. Es starben: Georg Straßer, Ludwig Forster, Josef Grübl, Johann Kriegl aus Eisensteg, Johann Eller, Georg Enterrottacher, Michael Perl und Adolf Saiko aus Witzmannsberg (Tages-Post, Linz, 18.12.1925)

1932

7. Mai, Der 62jährige Steinbruchtaglöhner Josef Lehner aus Stützersdorf verunglückte im Kerber-Steinbruch am Höhenberg tödlich. Er stolperte und wurde von einem beladenen Rollwagen überfahren. (Donauzeitung)

1935

5. November, Der verheiratete Steinarbeiter Johann Pelkofer von Loderhof verunglückte im Steinbruch Rieger und Seil tödlich. Ein großer Stein stürzte aus 20 m Höhe auf ihn. (Tittlinger Waldbote, 05.11.1935)

1936

5. Februar, Der Arbeiter Rudolf Spannberger aus Wildenberg wurde im Steinbruch Rieger und Seil unter Erdreich verschüttet. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. (Donauzeitung)

1936

14. Mai, Schussmeister (Bruchmeister) Paul Adler wurde bei der zu frühen Explosion einer Sprengladung am 12. Mai getötet. (Grafenauer Anzeiger)

1937

3. Februar, Beerdigung des Josef Waginger von Preming, der im Bruch Rieger & Seil von einem Steinblock erschlagen worden ist. (Grafenauer Anzeiger)

1952

31. Juli, Johann Flatenhuber (?) erlag seinen Kopfverletzungen, die er sich beim Steinsprengen im Steinbruch Krenn, Matzersdorf zugezogen hat. (PNP)

1952

30. Oktober, Ein führerloser Schotterwagen rollte vom Bhf. Fürstenstein in Richtung Nammering. Bei Unterpolling stieß er mit einem bergauf fahrenden Schienenbus zusammen. Dabei starben 8 Personen, darunter die Steinhauer Alois Dangl, Enzersdorf, Georg Käser sen., Asenbaum, Franz Völtl, Kafering und Reinhold Taudtmann aus Enzersdorf. (PNP)

1953

13. Oktober, Der Steinbruchschmied Alois Mager erlitt im Steinbruch Kerber am Höhenburg bei der Arbeit einen Schlaganfall, an dem er später verstarb. (PNP)

1954

20. März, Ein Fahrzeug der Fa. Krenn, Matzersdorf lieferte Wasserbausteine zur Uferverbauung der Donau bei Obernzell. Es fuhr dabei ufernah im Wasser. Unglücklicherweise fuhr das Fahrzeug in eine vorher ausgebaggerte, aber ungesicherte Vertiefung und versank. Die Mitfahrer Michael Breinbauer (17) und Helmut Scheifl (18), beide aus Stützersdorf, ertranken. (PNP)

1954

17. Juli, Der Steinbruchschmied Johann Kölbl aus Tittling wurde im Steinbruch Krenn, Matzersdorf von einem rangierenden LKW tödlich verletzt. (PNP)

1954

27. November, Der Hilfsarbeiter Alois Bessinger wurde im Steinbruch Merckenschlager beim Verladen vom LKW gestoßen. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. (PNP)

1973

3. Mai, Als Folge eines Sprengunfalls im Steinbruch Höhenberg der Bayerischen Granit AG starben Johann Haidn aus Stützersdorf, 35 Jahre, Josef Miedl aus Wildenberg, 61 Jahre, Heinrich Söldner aus Stützersdorf (+6. Mai), 44 Jahre und Gerhard Molz aus Hundsruck/Saldenburg, (+10. Mai), 24 Jahre.

1978

24. Mai, Der Steinhauer Johann Berndl verunglückte beim Beschaffen von Bauholz für Hauhütten tödlich.

Verwendete Quellen

Auskünfte von Bürgern, u. a. Johann Behringer, Josef und Marianne Böhm, Ludwig Ellinger, Elke und Peter Falkner, Anton Groll, Manfred Himpsl, Walter Knab, Karl König, Johann Krenn, Josef Krenn sen., Elfriede Kroll, Josef Kusser sen., Werner Merckenschlager, Ingrid und Stephan Rimbeck, Elisabeth und Alletto Rothhaar, Therese Seibold, Georg Seidl, Frieda Schmalhofer, Emma und Karl-Heinz Söldner, Matthias Stötter, Hans Striedl, Christa Weinzierl, Karl Wulzinger und eigene Recherchen

Auswertung von Fotos

Bayerisches Vermessungsamt, BayernAtlas, Topographische Karten von Tittling, online

Der bayrische Wald, Grueber Bernhard und Müller Adalbert, Verlag Manz, Regensburg, 1846, S. 159

Der Steinbruch, Zeitschrift für die Kenntnis und Verwertung der festen Gesteine, 1907, S. 19, 34 und 110

Dorfmeister, Herbert, Tittlinger Markt und Land, Wie es in unserer Heimat einmal gewesen ist, Herbert Dorfmeister und Markt Tittling, 2000, S. 224

Fischl Michael, Amtsblattbeilage 1994/5, 1997/1

Fischl Michael, Dr. Franz Hauzenberger, Dr. Herbert W. Wurster, 100 Jahre Pfarrkirche St. Vitus, Verlag Dorfmeister, 1993, S. 51 ff

Fotos, Gemeindearchiv Tittling

Götz Wilhelm, Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 1895

Hauptstaatsarchiv München, Steinbruch X. Kubitschek (MHIG 6046), Steinbrüche Fa. Streifinger (MHIG 6023)

Hauzenberger, Franz, Die Steinbrüche in der Marktgemeinde Tittling, Ostbayerische Grenzmarken, 1984

Himpsl Manfred, Raster Willi, Das schöne Dreiburgenland, Verlag Senging, 2010, S. 296 ff

Internet-Recherchen

Ortschronik von Wiegand und Setzer, nicht veröffentlicht, Teil 06

Pachtverträge, einzelne

Pfaffl, Fritz, Die Steinbrüche im Bayerischen Wald, Die Geologie Bayerns Band VI, Ohetaler Verlag, 2012, S. 58 ff

Pfaffl, Fritz, Der Bayerische Wald, Beitrag zur Geschichte der Steinindustrie bei Tittling, Bayerischer Wald-Verein, Dezember 1992, Heft 28

RegioWiki, Josef Schuler sen.

Setzer Ludwig, Chronik des Marktes Tittling, Marktgemeinde Tittling, 1979, S. 111 ff

Sigl, Franz Seraphin, Pfarrer, Die wirtschaftliche Bedeutung der Steinindustrie für das Dreiburgenland, ihr Aufstieg und ihr Niedergang, Heimatglocken, September 1932

Staatsarchiv Landshut, Urkataster und Umschreibehefte zum Urkataster der Gemarkung Tittling

Stoabruch – Büchlberg, www.stoabruch-buechlberg.de, Chronik, Die Gebrüder Kerber Granitwerke Büchlberg

Zauhar, Herbert, Häuserbuch des Marktes Tittling, unveröffentlicht, 2009

Zeitungsberichte (Donauzeitung, Tittlinger Waldbote, Grafenauer Anzeiger, PNP u. a.)

Herbert Zauhar, Tittling, 2021/2022