Kernpunkte der Festansprache bei der 700-Jahrfeier anlässlich der Verleihung der Marktrechte

Dabei ging es um die Beantwortung von zwei wichtigen Fragen:

Warum erhielt Tittling Anfang des 14. Jahrhunderts das Marktrecht und andere Gemeinden nicht?

Und warum ist das heutige Tittling so wie es ist?

In einer Zeitreise in vier Akten sollen Antworten auf die beiden Fragen gefunden werden.

1. Akt

Die „Geburt“ Tittlings

Da müssen wir einige Jahrhunderte zurück gehen, in die Zeit der verstärkten Besiedlung unserer Heimat.

Einzelne menschliche Ansiedlungen gab es hier schon vorher. Auch Wege, besser gesagt „Trampelpfade“ verbanden sie. Manche waren besonders wichtig, da sie weit entfernte Orte und Regionen verbanden.

Die Gründung der einzelnen Ortschaften erfolgte geordnet. Die Ortschaften sollten so groß sein, dass die Siedler genug geeignete Flächen für die Ernährung des Dorfes und genügend Abstand zueinander hatten. Meist waren es in unserer Gegend 2 bis etwa 6 bäuerliche Anwesen, die mit der Zeit entstanden. Bevorzugt wurden windgeschützte Lagen. Das war im Winter überlebenswichtig.

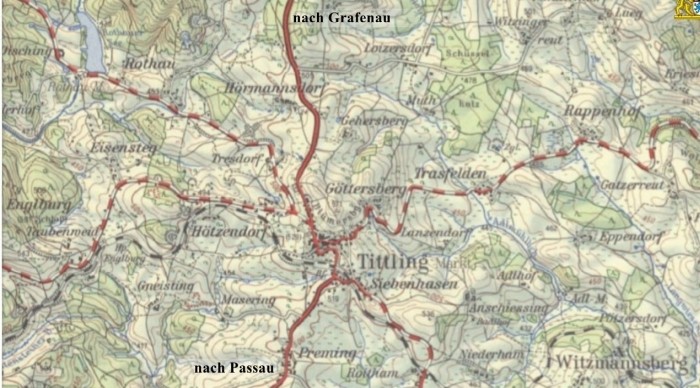

Unser Kernort, „der Markt“, soll von einem Tutilo oder einem Edlen mit ähnlichem Namen im 9. oder 10. Jahrhundert gegründet worden sein. Aber warum hat Tutilo mit seinen Leuten gerade an dieser exponierten, dem Wetter ausgesetzten Stelle eine Siedlung begründet? Das geschah sicher ganz bewusst. An dieser Stelle lag der frequentierte, alte Handelsweg, besser gesagt „Handelspfad“ von Passau nach Grafenau und ins Grenzgebiet zu Böhmen hinein. Tutilos Siedlungsort lag ziemlich genau auf halbem Weg zwischen Passau und Grafenau. Und diese wichtige Handelsroute musste geschützt werden!

Dieser Unterschied zu den anderen Ansiedlungen war für die weitere Entwicklung des Ortes sehr bedeutsam.

2. Akt

Tittling bekommt ein Privileg

Um 1290 kam das Adelsgut Tittling, das aus der ersten Ansiedlung inzwischen entstanden ist, in den Besitz des Herzogs von Niederbayern. Das Adelsgut Tittling hatte da schon eine kleine Burg, wahrscheinlich aus Holz.

Der Herzog sorgte für den Schutz seiner Bevölkerung. Die Untertanen hatten dafür Abgaben zu entrichten.

Und wenn die dem Herzog für all seine Aufgaben und Bedürfnisse nicht reichten?

Die Begründung des Marktrechts für einen Ort in seinem Einflussbereich versprach eine neue Einnahmequelle. An Markttagen konnten zusätzliche Abgaben erhoben werden. Und die Menschen, die an Markttagen als Verkäufer oder Käufer kamen, mussten versorgt werden. Zum Beispiel in einer Taverne, die rein zufällig dem Herzog oder einem anderen Adeligen gehörte.

Tittling hat in der Zeit um 1322 das Recht auf die Abhaltung von Märkten von Herzog Heinrich von Niederbayern erhalten. Dieses Privileg erhielten damals in unserem Gebiet nur ganz, ganz wenige andere Orte. Schönberg bekam das Marktrecht kurze Zeit vorher, Perlesreut 1403 und Grafenau wurde 1376 sogar zur Stadt erhoben. Tittling war also schon damals ein Ort mit zentraler Bedeutung. Mit der Marktrechtsverleihung wurde das dokumentiert.

Der Handelsweg und die Märkte sorgten für Leben in unserem Ort. Die Nachfrage nach Dienstleistungen wuchs. Reisende brauchten Essen und Unterkunft, Futter für die mitgeführten Tiere, Schäden an Fuhrwerken mussten repariert und verlorene Pferdehufe ersetzt werden. Es siedelten sich in der Folge schrittweise verschiedene Handwerker und Kleinhändler an, die aber allesamt bis in die Neuzeit noch einen landwirtschaftlichen Nebenerwerb hatten.

Stetig nahm die Zahl der Anwesen und der Einwohner zu. Die Tittlinger und Zugezogenen hatten die Chancen, die die Marktrechtsverleihung eröffneten, erkannt und genutzt! Tittling, „der Markt“ war über Jahrhunderte der Ort mit den meisten Anwesen und Einwohnern in unserer Region.

3. Akt

„Glück muss der Mensch haben“ oder „Salzsäumer ziehen durch Tittling“

Handel ist immer dann sehr profitabel, wenn Dinge Mangelware sind und ein anderer sie im Überfluss hat. Dann können einfachste Sachen wertvoll wie Gold sein.

So war es im Mittelalter in unserer Gegend mit dem lebenswichtigen Salz. Böhmen hatte kein Salzvorkommen und keine Salinen. Im bayerischen Berchtesgaden gab und gibt es Salz in Hülle und Fülle und in Bad Reichenhall eine Saline. „Hall“ ist eine frühere Bezeichnung für Salz. Reichenhall, die reiche Stadt, so genannt wegen des wertvollen Salzes. Die Namen der benachbarten Orte Salzburg, Hallein, Hallstatt und des Flusses Salzach deuten in die gleiche Richtung.

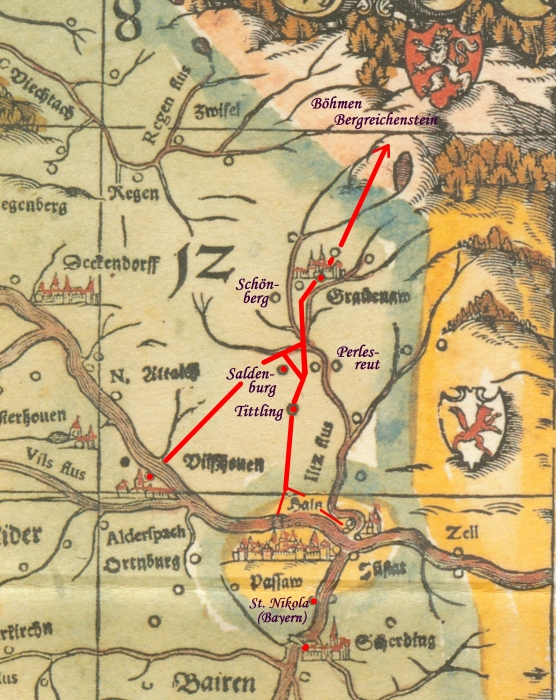

Der Transport des bayerischen Salzes nach Böhmen wurde ein Riesengeschäft. Im damaligen Hochstift Passau, landläufig „Bistum“ genannt, entstand von Passau aus ein Salzhandelsweg nach Böhmen. In Abzweigungen führte der zu den böhmischen Orten Bergreichenstein, Winterberg und Prachatitz. Vom Salztransport mit Säumerpferden auf diesen „Goldenen Steigen“ lebten viele sehr, sehr gut.

Das weckte Begehrlichkeiten auf bayerischer Seite. Kaiser Karl IV ließ einen neuen Weg von Bergreichenstein auf bayerischer Seite in Richtung Passau und Vilshofen erkunden und einrichten. Das geschah kurz nach der Markterhebung Tittlings. Der neue Saumweg für den Salzhandel führte von Passau und Vilshofen über Grafenau nach Bergreichenstein. Tittling lag am Wegteil aus Richtung Passau.

Nun wurde für gut 250 Jahre lang Salz aus Berchtesgaden auch auf dieser „Gulden Straß“ durch Tittling nach Bergreichenstein transportiert. Auf dem Rückweg brachten die Säumer Kupfer, Silber, Gold und tierische Produkte von Böhmen nach Bayern. „Gulden Straß“ bedeutet nichts anderes als „goldene Straße“, was sie ohne Zweifel für alle Beteiligten gewesen ist, auch für die Menschen im Ortskern von Tittling.

Freilich unterbrachen Kriege und Streitigkeiten immer wieder den Salztransport auf dieser Strecke. Nach dem Rückgang des Salzhandels auf der Gulden Straß war zumindest der Bekanntheitsgrad dieses Handelswegs durch Tittling gewachsen.

4. und letzter Akt

Das Wort „aufgeben“, kennen die Tittlinger Bürgerinnen und Bürger nicht!

Viele, viele Generationen von Bürgerinnen und Bürgern waren an der Erfolgsgeschichte unserer Gemeinde beteiligt. Sie ließen sich nicht durch Rückschläge entmutigen. Und die gab es reichlich: durchziehende, plündernde Kriegshorden, Großbrände, Missernten, Unwetterkatastrophen sowie unheilbare Krankheiten und Seuchen. Und immer wieder kam es zu Versteigerungen, nicht immer unverschuldet.

Die Bürgerinnen und Bürger gaben aber nie auf, handelten vorausschauend und mit Klugheit.

Ein Beispiel dafür sind die Raubzüge der Panduren im Bayerischen Wald. Im Österreichischen Erbfolgekrieg sollte der Pandurenoberst Franz Freiherr von der Trenck auf Geheiß von Kaiserin Maria Theresia dem bayerischen Kurfürsten und Herzog Karl I soviel Schaden wie möglich zufügen und dessen militärische Kräfte binden. Als die Panduren 1742 auf ihrem Beutezug in unsere Gegend kamen, zerstörten sie unter anderem die Schlossanlagen Dießenstein und Witzmannsberg und richteten auf der Englburg großen Schaden an.

Die Tittlinger konnten die Zerstörung ihres Ortes mit Klugheit verhindern. Die Ältesten erreichten bei Trenck, dass er den Ortskern von Tittling nach einer hohen Geldzahlung verschonte. Max Peinkofer hat dieses Geschehen in seinem Roman „Das Pandurenstüberl“ in dichterischer Freiheit beschrieben.

Ein weiteres Beispiel für die ungebrochene Tatkraft und den Mut der Tittlinger ist der Bau der heutigen katholischen Pfarrkirche St. Vitus in den 1890er-Jahren.

Im Jahr 1803 war der Ortskern von Tittling nahezu völlig abgebrannt. Ein jahrzehntelanger, mühevoller Wiederaufbau begann. 1864 und 1869 gab es erneut größere Brände. Die Zeiten waren wahrlich nicht rosig. Die Bürgerschaft hatte jede Menge finanzieller Sorgen.

Trotzdem wagten sich die Tittlinger an ein Riesenprojekt: Den Bau einer neuen Pfarrkirche! Das frühere Kirchlein am Marktplatz war zu klein geworden und nicht mehr sanierungsfähig. Zwei Bedingungen hatten die Tittlinger bei den Planungen für ihre neue Kirche wohl im Hinterkopf:

1. Die Kirchturmspitze musste den Gipfel des Blümersbergs überragen und

2. die Kirche musste nach dem Motto „mia san mia“ größer sein als die Kirche der Mutterpfarrei Neukirchen vorm Wald.

Und die ganz Verwegenen hatten noch einen geheimen Hintergedanken, der hier exklusiv gelüftet wird.

Sollte jemals die Gründung einer „Diözese Dreiburgenland“ Thema sein, dann wäre der Bischofssitz auch gleich geklärt.

Aber der Bau einer solch großen Kirche kostete viel Geld. Viel mehr als das verarmte Tittling aufbringen konnte.

Eine große Hilfe war eine bayernweite Kirchbaulotterie, zur damaligen Zeit auch anderswo eine Möglichkeit zur Aufbesserung der Finanzen. Und wieder hatten die Tittlinger ein Riesenglück. Die Hauptpreise in Geld wurden nicht eingelöst. Ein Lotterieunternehmen übernahm das vorhandene Risiko. Tittling musste nur einen Teil der ausstehenden Gewinnsumme ausbezahlen.

Die besondere Lage des Ortes an einem wichtigen Handelsweg und die Abhaltung von Märkten hatte einen besonderen Nebeneffekt für seine Einwohner. Tittling profitierte jahrhundertelang von den Ideen, Gedanken und Erfahrungen, die Durchreisende oder Zugezogene mitbrachten. Das tat meist der Entwicklung der Gemeinde gut, konnte aber auch zu Spannungen und Konflikten führen. Vor allem im 19. Jahrhundert, als die Bevölkerung begann, nach politischer Eigenverantwortung zu streben. Dann prallten im rührigen Tittling liberales Gedankengut auf konservatives Bewahren. Dann konnten die Tittlinger ganz schön aufmüpfig sein!

Fazit

Dass Tittling bei heute 4.100 Einwohnern vier namhafte Lebensmitteldiscounter wie Aldi, Edeka, Netto und Rewe, zwei Bankfilialen, zwei Möbelhäuser sowie eine Reihe von Einzelhändlern, Handwerksbetrieben und Dienstleistern hat, ist bemerkenswert. Im Jahr 2025 gibt es lt. Aufstellung in der gemeindlichen Homepage rund 250 Betriebe.

Die heutige wirtschaftliche Situation Tittlings steht im direkten Zusammenhang mit der Ortsgründung in günstiger Lage, der Marktrechtsverleihung, des Handelswegs „Gulden Straß“ und der Tüchtigkeit vieler Generationen von Bürgerinnen und Bürgern. Und natürlich auch dem Zuspruch vieler Bürgerinnen und Bürgern aus nah und fern.

Im bayerischen Landesentwicklungsprogramms ist Tittling als Mittelzentrum eingestuft

HZ 07.2025